フイゴ祭りと酉の市

フイゴ(鞴)をご存じでしょうか?

現在ではもうほとんど見ることがなくなりましたが、昔は鉄を加工するために欠かせない道具の一つでした。刃物その他の鉄製品を造るためには、まずは材料の鉄を加工しやすいように溶かさなければなりません。そのためには強い火力が必要であり、その火力を強める風を炉に送る道具がフイゴです。

アトムCSタワー ヒストリーコーナー所蔵

当社でも1921年(大正10年)ころはフイゴ場があり、毎年11月8日にはフイゴ祭りを盛大に行っていたようです。

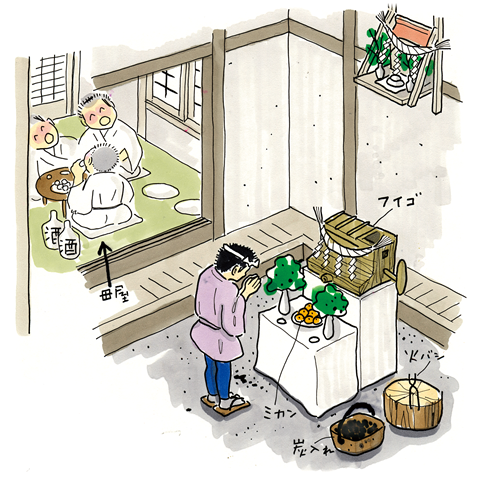

当社前会長・髙橋良男著「高橋金物の沿革」に、当時のフイゴ祭りの様子が描かれています。

鞴を使う家業の家では、鍛冶屋の神様として守護神金山彦命(かなやまひこのみこと)と迦具土神(かぐつちのかみ)を御祭りする習慣があった。大正10年(1921年)頃の記憶では、毎年11月8日には仕事を休み鞴場の清掃をして注連縄を張り餅等を供え、夕食時には一応の料理を整えて出入りの職方を招き家付きの職人徒弟等も交えて酒宴を催し、近所の子供達にも蜜柑を配ったりしたのであった。(中略)

大正時代のフイゴ祭りの様子(想像図)

鞴祭りは我が社の年中行事として今に続き、鞴が無くなってからは恰度11月は酉の市のある月なので、社員及び工場の労をねぎらう重要な行事として例年取り行っている。