ねじ山がある素材としては、大きく分けて釘のように先の尖った木ねじと、ボルト(雄)とナット(雌)の組み合わせで使われるタイプのふたつがあります。

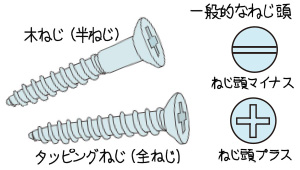

ねじ山がある素材としては、大きく分けて釘のように先の尖った木ねじと、ボルト(雄)とナット(雌)の組み合わせで使われるタイプのふたつがあります。今では産業界の「塩」と言われるほど、あらゆる分野で必要不可欠なものになっています。

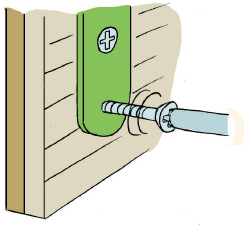

木ねじについて

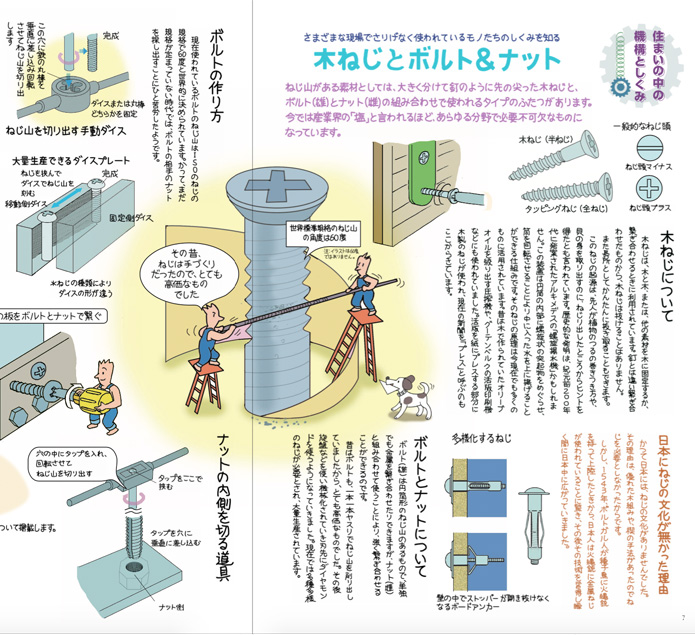

木ねじは、木と木、または、他の素材を木に固定するか、繋ぎ合わせるときに利用されています。釘とは違い繋ぎ合わせたものから、木ねじは抜けることはありません。

木ねじは、木と木、または、他の素材を木に固定するか、繋ぎ合わせるときに利用されています。釘とは違い繋ぎ合わせたものから、木ねじは抜けることはありません。また長所としてかんたんに抜き取ることもできます。

このねじの期限は、先人が植物のつるの巻きつき方や、貝の身を取り出すのに、ねじり出したところからヒントを得たとも言われています。歴史的な発明は、紀元前200年代に発案されたアルキメデスの「螺旋揚水機」かもしれません。この装置は、円筒の内部に螺旋状の突起物をめぐらせ、筒を回転させることにより中に入った水を上に揚げることができる仕組みです。そのねじの原理は今現在でも多くのものに活用されています。昔は木で作られていたオリーブオイルを絞り出す圧搾機や、グーテンベルクの活版印刷機などにも使われていました。活版を紙にプレスする部分に木製のねじが使われ、現在の新聞を「プレス」と呼ぶのもここからきています。

日本にねじの文化が無かった理由

かつて日本には、ねじの文化がありませんでした。その理由は、優れた木組みや、楔の手法があったのでねじを必要としなかったからです。

かつて日本には、ねじの文化がありませんでした。その理由は、優れた木組みや、楔の手法があったのでねじを必要としなかったからです。しかし、1543年、ポルトガル人が種子島に火縄銃を持って上陸したときから、日本人は火縄銃に金属ねじが使われていることに驚き、その後その技術を習得し瞬く間に日本中に広がっていきました。

ボルトとナットについて

ボルト(雄)は円筒形のねじ山のあるもので、単独でも金属を繋ぎ合わせたりできますが、ナット(雌)と組み合わせて使うことにより、強く繋ぎ合わせることができるのです。

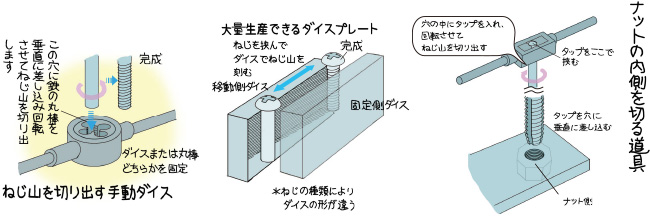

昔はボルトも、一本一本ヤスリでねじ山を削り出していましたから、とても高価なものでした。その後先晩などを使い機械化されていき刃先にダイヤモンドを使うようになっていきました。現在では多種多様のねじが必要とされ、大量生産されています。

昔はボルトも、一本一本ヤスリでねじ山を削り出していましたから、とても高価なものでした。その後先晩などを使い機械化されていき刃先にダイヤモンドを使うようになっていきました。現在では多種多様のねじが必要とされ、大量生産されています。

ボルトの作り方

現在使われているボルトのねじ山はISOのねじの規格で60度と世界的に決められています。かつて、まだ規格が定まっていない時代では、ボルトの相手のナットを探し出すことにひと苦労したようです。

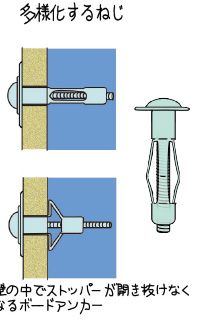

抜けないねじ

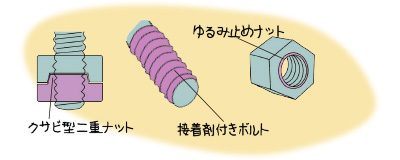

ねじも使われる場所によっては、ゆるみが生じて落下する危険があります。それを防止するために考え出されたのが、ふたつのナットが締めつけ合うクサビ型二重ナット、ゆるみ防止ナット、接着剤が付いたボルトなどさまざまなものが考え出されています。

ねじも使われる場所によっては、ゆるみが生じて落下する危険があります。それを防止するために考え出されたのが、ふたつのナットが締めつけ合うクサビ型二重ナット、ゆるみ防止ナット、接着剤が付いたボルトなどさまざまなものが考え出されています。

次回は、木ねじ、ボルト&ナットなどを回す道具について掲載します。

出典:アトムニューズ203号 7-8ページ

「アトムニューズ」バックナンバー