2枚の刃を交差させて自由に物を切ることができる便利な道具、それがハサミです。

ハサミの原型は羊の毛刈り道具

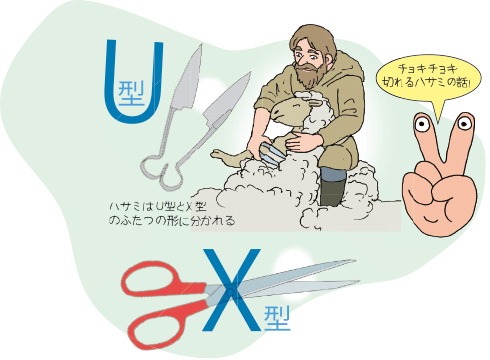

世界最古のハサミとされるのが、紀元前1000年頃、ギリシャで作られた羊飼いが使用していた握り型のものといわれています。

世界最古のハサミとされるのが、紀元前1000年頃、ギリシャで作られた羊飼いが使用していた握り型のものといわれています。その後この形はあまり広まらず、世界の端っこの日本で和バサミとして細々と存在していました。

ふだん皆さんが目にしているハサミは、X型のハサミだと思います。この形のハサミは紀元前27年、古代ローマ時代のものが発見されています。用途としてはやはり羊の毛刈りであり、また女性の長い髪を切るのにも使われていました。

日本では刀からハサミに化けた

日本のハサミ文化は、中国から伝来した握りバサミが始まりとされています。最古のものとしては、奈良県の珠城山古墳から出土したものがあるほか、あの源頼朝の妻、北条政子のものとされる菊の紋章入りの握りバサミが伝わっています。

日本のハサミ文化は、中国から伝来した握りバサミが始まりとされています。最古のものとしては、奈良県の珠城山古墳から出土したものがあるほか、あの源頼朝の妻、北条政子のものとされる菊の紋章入りの握りバサミが伝わっています。X型の洋バサミは、銅に金メッキを施した「白銅剪子」が正倉院に保存されています。

またポルトガル人による鉄砲伝来の頃にもX型の洋バサミは入って来ましたが、植木の手入れや手術など特殊な状況だけに使われていました。

このX型の洋バサミが現在の用に広まっていったのは、明治維新以降、文明開化と共にさまざまな変化が訪れたためです。輻輳が着物から洋服に変わり始めるとともに、これまでの着物の布よりも厚いラシャの生地を切るために西洋から大量の洋バサミが輸入されました。しかしその洋バサミは切れ味はいいのですが、日本人には大きすぎたため使いづらかったのです。

その後明治時代になると、廃刀令により刀の需要がなくなります。刀を作っていた刀鍛冶はその技術を使って軽く切れ味の良いハサミの製作に挑みました。その中でも吉田弥十郎という刀鍛冶の作る洋バサミが評判を得て広まっていき、現在では世界中で評価されるようになったのです。

理容師のハサミ

ハサミは理容師の命です。その刃は切れ味が良く、時には自分の指を傷つけてしまうことがあるほどです。そのため、ネジの調節や、刃研ぎは欠かすことができません。

ハサミは理容師の命です。その刃は切れ味が良く、時には自分の指を傷つけてしまうことがあるほどです。そのため、ネジの調節や、刃研ぎは欠かすことができません。理容師は、ベーシック、セニング、スライドの3種類のハサミを常に携帯し髪の毛を整えているのです。

世界3大刃物産地

ドイツのゾーリンゲン

ライン川支流のブッパー川の水力を使用できたことと豊富な森林、それに加えて鉄鉱石が採れた。

もちろん伝統的な技術を持つ職人がいた。

日本の岐阜県関市

関市の刃物は、仕上がりが良く切れ味も良く、刃こぼれも少ないので世界的な需要を得ている。

イギリスのシェフィールド

とくにフォールディングナイフ(折り畳み式ナイフ)、缶切りが付いたナイフが有名である。

※もちろん他にも多くの産地があります

医師の使うハサミ

マイクロバサミ(持ち手部分が長く先端が細くて短い)や先端が反っているクーパー剪刀、先の短いメイヨー剪刀などが使用されています。

マイクロバサミ(持ち手部分が長く先端が細くて短い)や先端が反っているクーパー剪刀、先の短いメイヨー剪刀などが使用されています。植木職人とハサミ

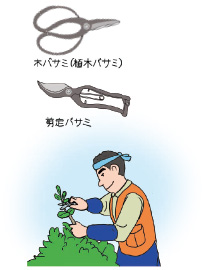

庭師の剪定バサミは、とても古くから庭師や林野関係の人たちで使われてきたものです。細い枝からある程度の太さの枝まで切れる丈夫なハサミです。

庭師の剪定バサミは、とても古くから庭師や林野関係の人たちで使われてきたものです。細い枝からある程度の太さの枝まで切れる丈夫なハサミです。職業に応じたハサミのいろいろ

X型バサミ

X型バサミ紙切りバサミ

肉切りバサミ、食卓用、カニ切り

革切りバサミ(革専用)

裁ちバサミ(布地)

セラミックのハサミ

折り畳みバサミ(携帯用)

刃先が特徴的なハサミ

刃先が長いハサミ

刃先が曲がったハサミ

1回で細かく切ることができるハサミ(海苔切り)

出典:アトムニューズ221号 7-8ページ

「アトムニューズ」バックナンバー