現代人のカバンの中には、三種の神器のごとく、携帯電話、お財布、そして家の鍵が必ず入っていると思います。昔から鍵と錠前をめぐり、それを破ろうとする石川五右衛門のような大泥棒と、これを防ごうとする城主や家主との攻防戦が続いてきたことを考えると、鍵と錠前は、ある意味で歴史を映す知恵の産物かもしれません。

大昔からあった鍵と錠前

紀元前2000年、エジプトで使われていたのがエジプト錠と呼ばれる古い扉の鍵です。

紀元前2000年、エジプトで使われていたのがエジプト錠と呼ばれる古い扉の鍵です。この錠前は、木製でした。

ギリシャ時代にはさらに精巧なパラノス錠が考え出されました。

バイキングも錠前を使っていた

鍵の歴史を見ていくと人は財を持つたびに権力を誇示するため、また蓄えを守るために錠前を作りました。

鍵の歴史を見ていくと人は財を持つたびに権力を誇示するため、また蓄えを守るために錠前を作りました。新型錠前をイギリスが考え出した

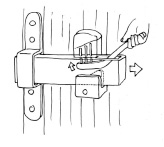

1778年にはイギリスのRobert Barronがレバータンブラー錠を考案、内部の羽板が刻みにはまると鍵が回り、錠前が開きます。

1778年にはイギリスのRobert Barronがレバータンブラー錠を考案、内部の羽板が刻みにはまると鍵が回り、錠前が開きます。 ナポレオン時代の鍵

ナポレオン時代の鍵西洋では鍵は家の象徴として様々なデザインが施され受け継がれてきました。

アメリカでシリンダー型の錠前が誕生

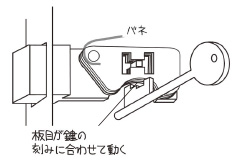

ピンタンブラー錠が1848年にLimus Yaleにより販売される。

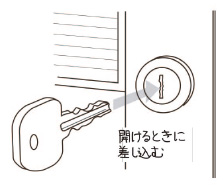

ピンタンブラー錠が1848年にLimus Yaleにより販売される。錠前に鍵が差し込まれると鍵の刻みの山にそってバネが押し出され金属の棒が回転して錠前のロックが外れます。

南京錠のはじまり

南京錠は、紀元前300年頃から西洋からアジアにかけて活動していた商人によって商品の保管のために使ったのがはじまりです。

その仕組みも変化し、現在私たちが見かける南京錠はイエール錠として進化してきたものです。

その仕組みも変化し、現在私たちが見かける南京錠はイエール錠として進化してきたものです。

日本の鍵と錠前

じつは日本では庶民の家に錠前は使われず、鍵が使われ始めたのは江戸時代の後期でした。商人が蓄財を保管するために作られていました。

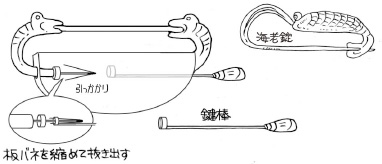

じつは日本では庶民の家に錠前は使われず、鍵が使われ始めたのは江戸時代の後期でした。商人が蓄財を保管するために作られていました。からくり錠もその一つです。

しかし神社やお寺では、それ以前から宝物を保管する建物や保管箱に、特徴のある海老錠や船形錠が使われていました。

大阪羽曳野市「野々上遺跡」から、日本最古の錠前、海老錠が見つかっています。

江戸時代になって錠前の生産がはじまり阿波錠(徳島)、土佐錠(高知)、因幡錠(鳥取)、安芸錠(広島)などが数多く作られていました。

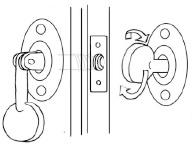

ネジ締まり錠

2枚の引き戸を1本のネジ締まり錠で繋いでいる。

2枚の引き戸を1本のネジ締まり錠で繋いでいる。ひと昔前によく使われていたねじで戸締りするネジ締まり錠。

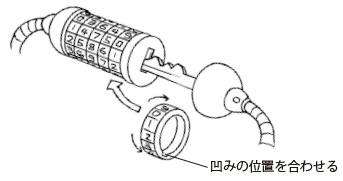

番号あわせの錠前の仕組みとは?

数字のリングの内側に細工が施されている。

数字のリングの内側に細工が施されている。目の前から錠前が消えていく

これまで扉の外に付けられていた錠前ですが、現在玄関では内部に仕込まれたシリンダー錠に変わりつつあります。

これまで扉の外に付けられていた錠前ですが、現在玄関では内部に仕込まれたシリンダー錠に変わりつつあります。出典:アトムニューズ189号 9-10ページ

「アトムニューズ」バックナンバー